Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Villa romana de Almenara-Puras

| Este artículo esta siendo mejorado. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas en su contenido o deficiencias en la presentación. Por favor, antes de realizar correcciones o reescrituras, contacta con quien lo está mejorando a través de su página de usuario para poder coordinar su redacción. |

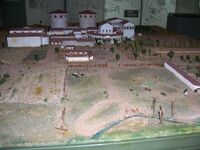

La villa romana de Almenara-Puras es un yacimiento y museo que se encuentra en los terrenos conocidos como pago de la Calzadilla, entre los términos municipales de Almenara de Adaja y Puras, en la provincia española de Valladolid, en la divisoria con la provincia de Segovia. Se trata de los restos de una villa romana del siglo IV, con una buena cantidad de mosaicos que han llegado intactos hasta el siglo XXI. Las instalaciones constan de los restos excavados de la villa, más la reproducción a tamaño natural de una supuesta casa de campo romana de la misma época y la exposición de un museo llamado Museo de las Villas Romanas. La Universidad de Valladolid y la Diputación de Valladolid son los responsables de su mantenimiento y puesta a punto.

En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural (máximo nivel de protección de los previstos en la Ley del Patrimonio Histórico Español).

Geografía de la zona

La villa romana se encuentra en las tierras conocidas como pago de la Calzadilla, entre los términos municipales de Almenara de Adaja y Puras (provincia de Valladolid), lindando con Segovia. Se accede por la carretera nacional 403 (de Toledo a Valladolid), a través de una desviación poco después del km 137, tras recorrer unos 900 metros. El emplazamiento del pago está en la margen derecha del valle del río Adaja que se extiende en sentido NE-SW, en la segunda terraza de este río y al borde de la tercera, a 780 metros de altitud. El entorno corresponde al típico paisaje de campiña con superficies a distintos niveles que son las terrazas fluviales o de aluvión.

En las proximidades hay (o había) agua abundante, con la laguna de Monduengo, la de la Vega y el labajo más cercano que se alimenta del agua de El Arroyuelo. Fue ésta una de las buenas condiciones para que hubiera un primer asentamiento prehistórico y después una villa romana.

Historia y descripción de la villa

A través de las excavaciones se ha podido constatar que antes de esta villa del siglo IV hubo otra del siglo III de menores dimensiones y categoría. (De esta villa más antigua se conservan los vestigios de unas termas). No se conoce el nombre de los propietarios ni sus actividades pero a juzgar por las dimensiones, lujo de los mosaicos y objetos aparecidos, los historiadores han llegado a suponer que se trataba de una gran familia bastante rica que llegó a utilizar la casa como vivienda habitual para lo que se construyeron buenas estancias tanto para los propietarios como para invitados.

La casa, orientada al este, tiene una extensión de 2.500 metros cuadrados que se articulan en torno a dos patios con columnas (peristilo); en el terreno de alrededor había otras estancias para criados y colonos además de los edificios propios de una granja. La entrada principal la tiene por el lado que da al este; la planta está distribuida en dos zonas bien diferenciadas, una para la familia y otra para invitados o visitas sociales o de negocios. Las termas se hallan al oeste y definen claramente el alto estatus del dueño de la casa. En el ángulo nordeste están las habitaciones del servicio así como las cocinas y despensas.

Los muros fueron levantados con hormigón (opus cementicium). Las paredes estaban pintadas al fresco, algunas con zócalo que imitaba el mármol. El suelo de todas las habitaciones estaba tapizado con mosaicos de diferente calidad y se cubría el edificio con teja curva llamada ímbrice.

La actividad de la villa debió durar todo el siglo IV y parte del V en que se detecta un paulatino abandono. La casa debió servir como refugio en algún momento y después como cantera para posibles edificios en algún otro lugar. En algunas habitaciones pueden descubrirse huellas de hogueras en el centro del mosaico en el que se ve perfectamente un deterioro parcial a causa de esas hogueras. Después del siglo V no hay más noticias sobre la propiedad. El espacio debió irse cubriendo de tierra como ocurre siempre hasta que llegado el siglo XIX se descubrió accidentalmente parte de un mosaico y se empezó a sospechar que bajo aquellas tierras de labor podía encontrarse una villa romana.

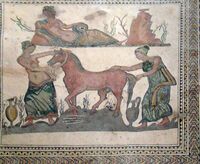

Los mosaicos encontrados

En toda la villa hay un total de 400 m² de mosaicos casi todos perfectamente conservados. Algunos presentan muestras de haber sufrido una hoguera para calentamiento o cocina en los tiempos en que la villa fue abandonada y opcionalmente ocupada quizás por pastores o por gente de paso. La calidad en la ejecución de estos mosaicos difiere de unos a otros; los hay de una calidad extrema y otros son más corrientes. Los temas desarrollados son los comunes en casi todos los mosaicos hallados en otras villas siendo los geométricos los más abundantes con dibujos de círculos enlazados, nudos, sogueado, cruz gamada, flor de lis, peces y otras figuras. En la estancia que se supone era el triclinio o comedor de invitados, en la parte del ábside está representada una gran crátera que simboliza la invitación a comer, ya que en estos casos era indispensable esta vasija donde mezclaban el vino con agua y algunas especias. En la estancia considerada como el salón de la familia está el mosaico más notable de todo el conjunto. Es el mosaico llamado de Pegaso.

Mosaico de Pegaso

Se encuentra en el salón de la parte sur, correspondiente a la zona familiar. Es una estancia que comprende una parte menor en rectángulo y otra mayor formando un octógono.

Todo el espacio tiene una decoración de mosaico con figuras geométricas que imitan las peltas o escudos griegos. En el centro se ve la escena de Pegaso y la fuente Hipocrene, hecho de modo que parece una alfombra sobre el pavimento. La escena en sí está delimitada por una tanda de 6 cenefas de diferente dibujo y representa la historia de Pegaso, cuando llega a los pies del monte Helicón, enviado por Poseidón para solucionar el crecimiento desmesurado del monte que había empezado a hincharse de complacencia al escuchar los cánticos de las Piérides y las Musas. Pegaso (en este caso sin alas) opta por dar una patada en el suelo e inmediatamente surge un manantial o fuente, al mismo tiempo que el monte se va deshinchando paulatinamente. En el mosaico se ve a Pegaso ayudado de dos ninfas y al fondo a la izquierda, la fuente representada por una joven con una vasija de la que mana el agua y tocada con corona de algas, mientras que a la derecha se ve el monte Helicón, morada de las musas.

Las termas

Son unas termas importantes en cuanto a edificación y servicio y demuestran la categoría de sus propietarios. En su origen eran mucho más pequeñas pero hay constancia de obras y reajustes para agrandarlas, seguramente en momentos de prosperidad. Se encuentran al oeste del conjunto y se accede a ellas a través de un pasillo que conduce a la primera habitación o vestíbulo llamado apoditerio; desde allí se pasa al ambiente frío (frigidario), la mayor de las estancias, donde se daban masajes y se hacían ejercicios gimnásticos. Al fondo se encuentra una piscina que tendría el agua fría. Desde el frigidario se pasa al ambiente templado (tepidario), con otra piscina esta vez de agua caliente. La última habitación era un caldario que tenía calefacción por aire caliente que se distribuía por debajo del suelo. Una gran caldera de agua alimentaba la bañera. Junto al ambiente frío se encuentran las letrinas.

Fabricando mosaicos

En la parte norte del complejo y debajo de la estructura de protección se aprovecharon unos espacios para colocar unas escenas figuradas de obreros y ayudantes trabajando en la confección de los mosaicos. Pueden verse los utensilios empleados así como la materia prima, pigmentos y teselas ya preparadas para su colocación.

La arqueología

En 1887 se tuvo noticia de la posible existencia de una villa romana bajo el terreno que en aquellos años eran tierras de labranza[1] pero no hubo más intervenciones hasta llegar al año 1942 en que empezaron los primeros trabajos dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Gratiniano Nieto Gallo. Fue entonces cuando se descubrieron los 400 m² de mosaico en un espacio de 1.500 m².

En 1969 la Diputación de Valladolid compró los terrenos donde se suponía enterrada la villa romana y como consecuencia, pudiendo actuar con más seguridad y calma, los Departamentos de Prehistoria y de Arqueología de la Universidad de Valladolid iniciaron una serie de trabajos descubriendo poco a poco nuevas estancias de la villa. En 1996, la Diputación y la Universidad de Valladolid llegaron a un acuerdo y firmaron un contrato a largo plazo que ha favorecido mucho las excavaciones que se siguieron haciendo, el estudio de las mismas, el mantenimiento y la puesta en marcha de un museo de villas romanas.

Notas

- ↑ Fue gracias a que V. M. Fernández de Castro dio a conocer la existencia de un mosaico.